Somos lo que comemos. Alimentación y gentrificación en dos centros históricos declarados por la UNESCO

Resumen

El presente artículo analizó las implicaciones de los procesos de la gentrificación en los centros históricos de Querétaro y Campeche, México, declarados por la UNESCO, y su relación con las prácticas alimentarias. A partir de estos estudios de caso, pudimos observar el impacto que tiene la oferta turística en la vida cotidiana de los habitantes, pues trastoca un conjunto de procedimientos y saberes articulados con los modos locales de consumo y elaboración de alimentos. En las calles analizadas, observamos cómo la oferta alimentaria, dirigida principalmente a los visitantes, es una experiencia de cosmopolitismo y estatus focalizado en el paladar mundial; con ello se van encareciendo los precios de los ingredientes y alimentos, y se limita la accesibilidad a los residentes. El diseño de investigación empleado en este estudio para el análisis de la gentrificación y su impacto en la alimentación partió de la etnografía, estrategia que proviene de la antropología, donde la observación participante, la relación in situ con los interlocutores, ha sido fundamental.

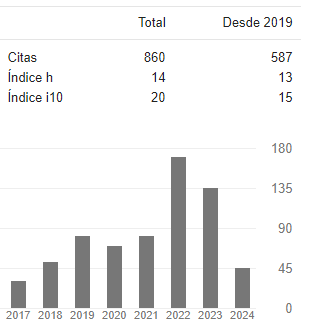

Descargas

Citas

Cahuich-Campos, D., Huicochea, L., & Mariaca, R. (2014). El huerto familiar, la milpa y el monte maya en las prácticas rituales y ceremoniales de las familias de X-Mejía, Hopelchén, Campeche. Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, 140, 157-184. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5301882

Cervantes, E. (2018). Reproducción social y cultura en torno al consumo del alcohol. El caso de una cantina tradicional en la ciudad de Querétaro [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Querétaro]. Repositorio Institucional DGBSDI-UAQ. https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/1032/1/RI004134.pdf

Chapple-Sokol, S. (2013). Culinary diplomacy: Breaking bread to win hearts and minds. The Hague Journal of Diplomacy, 8(2), 161-183. https://doi.org/10.1163/1871191X-12341244

Deza de la Vega, N. (2020). El Centro de Interpretación del Centro Histórico de Lima. Turismo y Patrimonio, 14, 29-48. https://doi.org/10.24265/turpatrim.2020.n14.03

Economist Intelligence Unit. (2023). Worldwide Cost of Living 2023. Price rises are slowing, but not enough.https://bit.ly/3PY3Cm8

Escalona, M., Becerra, M., Noriega, M., Cerdán, C., Tercero, A., & Vilis, M. (2021). Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica. Greenpeace.

Glass, R. (1964). Introduction. Aspects of change. En Centre for Urban Studies (Ed.), London. Aspects of change (pp. xiii-xliii). MacGibbon & Kee.

González, S. (2018). La «gourmetización» de las ciudades y los mercados de abasto. Reflexiones críticas sobre el origen del proceso, su evolución e impactos sociales. Boletín Ecos, 43, 1-8.

González, T., & Camacho, C. (2023). Patrimonios alimentarios en América Latina. Recursos locales, actores y globalización. Etnobiología, 21(1), 89-90. https://www.revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/issue/view/51/54

Harvey, D. (2007). Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Akal.

Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Akal.

Hernández, A., & Vázquez-Medina, J. A. (2023). La frontera gastronómica de Cholula, Puebla: entre la gentrificación y la turistificación. Disparidades. Revista de Antropología, 78(2), e017. https://doi.org/10.3989/dra.2023.017

Hiernaux, D. (2016). La «gentrificación criolla» en México: entre el tipo ideal y las prácticas socioespaciales en los centros históricos mexicanos. En Y. Contreras, T. Lulle & Ó. Figueroa (Eds.), Cambios sociespaciales en las ciudades latinoamericanas: ¿procesos de gentrificación? (pp. 37- 60). Universidad Externado de Colombia; Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad de Chile.

Hope, A., Kato, Y., & Sbicca, J. (2020). Development, displacement, and dining. En A. Hope, Y. Kato & J. Sbicca (Eds.), A recipe for gentrification: Food, power, and resistance in the city (pp. 1-28). University Press.

Lagos, S., Rangel, F., Hernández, A., & Vázquez, J. (2020). Gentrificación y alimentación en Santa María La Ribera. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 30, 2-25. https://dx.doi.org/10.24836/es.v30i55.838

León, X. (2014). Transgénicos, agroindustria y soberanía alimentaria. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 16, 29-53. https://bit.ly/3PhfLkT

Licona, E., & Cortés, A. (Coords). (2017). Alimentación, cultura y territorios: acercamientos etnográficos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Lightweis-Goff, J. (2017). Lean times in boom towns: #FoodGentrification at the Mouth of the Mississippi. The Southern Quarterly, 54(2). https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=soq

López, A., Pérez, C., Guzmán, C., & Hernández, R. (2017). Caracterización de las principales tendencias de la gastronomía mexicana en el marco de nuevos escenarios sociales. Teoría y Praxis, 21, 91-113.

López, J., Juárez, L. M., & Medina, F. X. (2016). Usos y significados contemporáneos de la comida desde la antropología de la alimentación en América Latina y España. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 71(2), 327-370. https://doi.org/10.3989/rdtp.2016.02.001

Lowenhaupt, A. (2021). La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas. Capitán Swing.

Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. George Routledge & Sons; E. P. Dutton.

Maury, E. (2010). Ritos de comensalidad y espacialidad. Un análisis antropo-semiótico de la alimentación. Gazeta de Antropología, 26(2). http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1805

Maya, V. (2016). La actualidad de los rituales agrícolas mesoamericanos. La fiesta de la Santa Cruz y de San Isidro Labrador en dos municipios mazahuas de México. Diálogo Andino, 49, 131-136. https://www.scielo.cl/pdf/rda/n49/art15.pdf

Moctezuma, V. (2016). El desplazamiento de lo posible: experiencia popular y gentrificación en el Centro Histórico de Ciudad de México. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 56, 83-102. http://dx.doi.org/10.17141/iconos.56.2016.2120

Olguin, B., Zizaldra, I., & Loera, E. (2015). Valoración de los agentes turísticos estratégicos del destino: el branding y marca en Hermosillo, Sonora. El Periplo Sustentable. Revista de Turismo, Desarrollo y Competitividad, 28, 6-30. https://bit.ly/3wDB3Dq

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2023). Living heritage and threats. https://bit.ly/3UVyG99

Ortiz-Espejel, B., & Vieira, A. (2021). Patrimonio biocultural: un saludo de México. Habitus, 19, 122-128. https://doi.org/10.18224/hab.v19i1.9025

Palomino, M. (2017). Gourmetización del alimento andino y la estetización del agricultor como parte del boom gastronómico peruano. Razón y Palabra, 3(94), 573-586. https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/724/736

Puglisi, R. (2014). Alimento para el cuerpo y el espíritu: prácticas alimentarias y cantos rituales en los grupos Sai Baba argentinos. Revista Cultura y Religión, 8, 129-147. https://revistaculturayreligion.cl/index.php/revistaculturayreligion/article/view/553

Sbicca, J. (2018). Alimentación, gentrificación y transformaciones urbanas. Boletín Ecos, 43, 1-8. https://bit.ly/3ZfdgUz

Toledo, V. (2003). Ecología, espiritualidad y conocimiento. De la sociedad del riesgo a la sociedad sustentable. Universidad Iberoamericana.

Toledo, V. (2015). El Kuojtakiloyan. Patrimonio biocultural nahuat de la sierra norte de Puebla, México. CONACyT, Red de Patrimonio Biocultural.

Toledo, V., & Ortiz-Espejel, B. (2014). México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Una geopolítica de las resistencias bioculturales. Universidad Iberoamericana.

Val, V., & Rosset, P. M. (2022). Agroecología(s) emancipatoria(s) para un mundo donde florezcan muchas autonomías. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Cooperativa Editorial Retos; Cátedra Jorge Alonso: Universidad de Guadalajara.

Valverde, M. (2013). Soberanía alimentaria: principales formas de producción y comercialización en el Ecuador. En F. Hidalgo, P. Lacroix & P. Román (Coords.), Comercialización y soberanía alimentaria (pp. 99-114). Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador.

Vázquez, A. (2021). Mirar hacia adentro. Reflexiones y relatos sobre el trabajo de campo en la antropología. Universidad Autónoma de Querétaro.

Villagómez, R. (2017). Los guardianes del agua: cosmopolítica y conservación del agua en los Altos de Morelos, México. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 22, 27-45. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.22.2017.2709

Derechos de autor 2024 Mahalia Ayala Galaz, Alejandro Vázquez Estrada

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.

En caso de que el manuscrito sea aprobado para su publicación, los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la publicación, edición, reproducción, distribución, exhibición y comunicación tanto en el país de origen como en el extranjero, mediante medios impresos y electrónicos en diferentes bases de datos. Por lo tanto, se establece que después de la publicación de los artículos, los autores/as pueden realizar otros acuerdos independientes o adicionales para la difusión no exclusiva de la versión del artículo publicado en la presente revista (por ejemplo, en libros o repositorios institucionales), siempre que se indique explícitamente que el trabajo fue publicado por primera vez en Turismo y Patrimonio.

.jpg)

Los artículos publicados se encuentran disponibles en acceso abierto bajo la licencia

Los artículos publicados se encuentran disponibles en acceso abierto bajo la licencia